素晴らしいプレゼンテーションができる人は、デザインセンスや話し方・魅せ方も上手いですが、最も優れているのは「論理的思考力」です。

なぜなら、プレゼンは「論理的でないとそもそも伝わらないから」。

論理が急にどっかに行ってしまったり、徐々に論点がずれてくると、そうなった瞬間から誰も話を聴かなくなってしまいます。

聴いてても意味わからないので。

そういう意味では今回読んだ「イシューからはじめよ」は、

- 問題提起の考え方

- 問題を解決するための仮説検証の考え方

- 結果をまとめる効果的な図の表し方

が論理的に書かれていて、「これ、プレゼンに役立つなぁ」と感じました。

「論理的に問題を解決する考え方」と「プレゼンテーション力」が欲しい人におすすめの本です。

というわけで、今回の記事では、

本記事のテーマ

「イシューからはじめよ」のまとめと、プレゼンへの活用方法

について紹介していこうと思います!

「イシューからはじめよ」まとめ

「イシューからはじめよ」の本の内容は、

- 圧倒的に生産性が高い人(仕事ができる人)は、「イシュー(問題)の見極め」が優れている

- 仕事ができる人になるための、「イシューの見極め方」とその「活用方法」を知ろう

このようになっています。

「ロジックツリー」や「MECE」、「フレームワーク」のようにツールを提示して問題解決をしよう。みたいな本ではなく、

「生産性を高めるためのメソッド」について書かれているのが、すごいんです。

料理を作るにしても、具材が素晴らしくても、調理法が悪ければ美味しい料理はできません。

美味しい料理を作るための調理方法を教えてくれるのが、「イシューからはじめよ」です。

では、これから具体的に見ていきましょう!

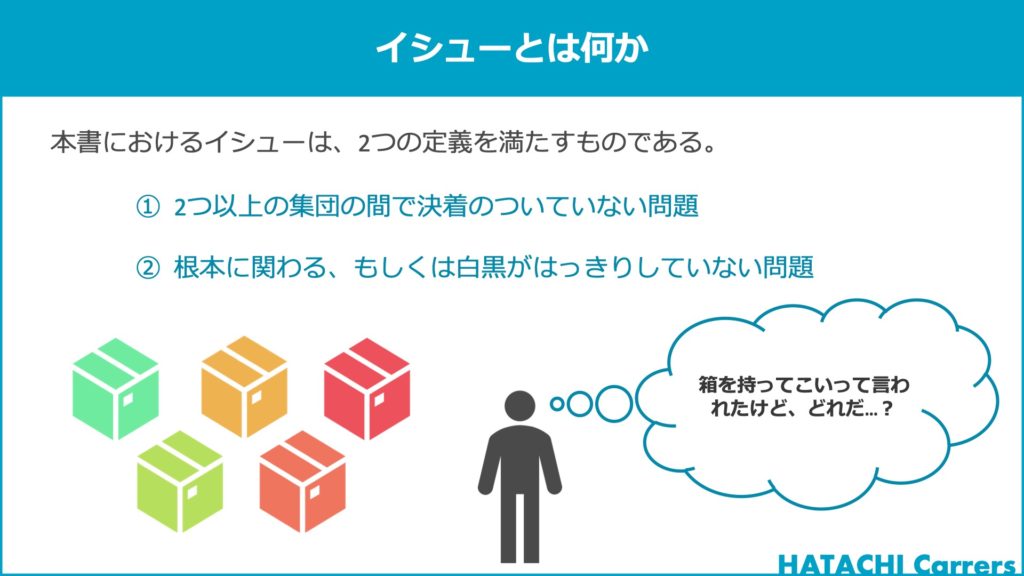

イシューとは何か?

イシューとは

- 2つ以上の集団の間で決着のついていない問題

- 根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題

この2つを両方とも満たす問題をイシューと定義しています。

数多くあるイシューの中でも、重要度によってイシューの大きさは変わります。

イシュー度が高い問題(答えを出す必要性の高い問題)を追求することが、良い仕事に繋がります。

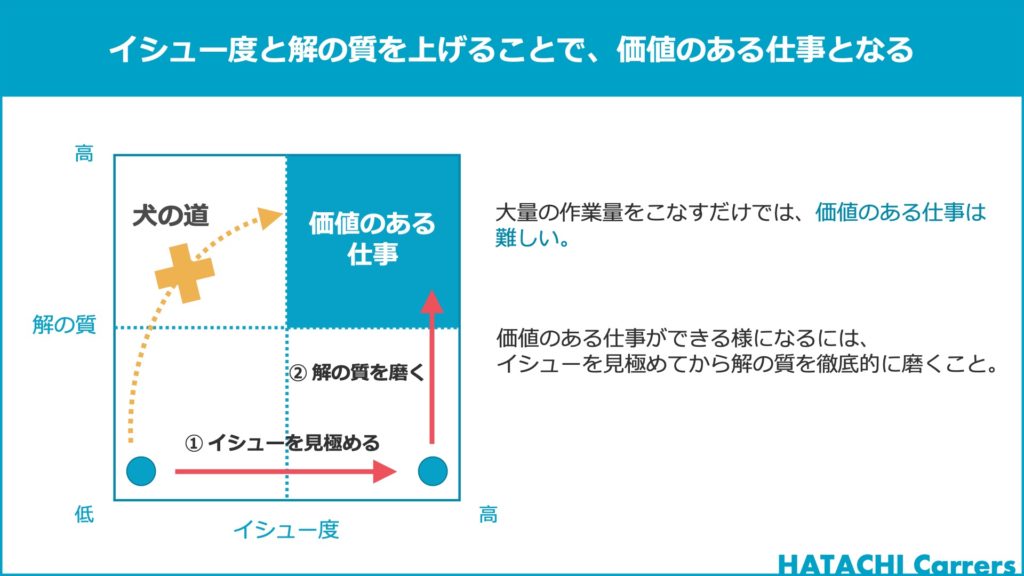

イシュー度と解の質を上げることで、価値のある仕事となる

価値のある仕事をするためには、「イシュー度」と「解の質」のどちらも高い状態にする必要があります。

しかし、いきなり両方とも高くするのは難しいので、

- 「解の質」を高めてから「イシュー度」を高める

- 「イシュー度」を高めてから「解の質」を高める

どちらかのアプローチをとることになります。

このとき、目の前にある問題を片っ端から解こうとすると、①のアプローチである「犬の道」に行ってしまいます。

大量にある仕事をこなしても、価値のある仕事はできないんです。

エクセルで一つ一つデータ入力だけしてても、仕事の価値は低いです。

「どれだけ早く入力できるか?」という視点ではなく、

「いかにしてデータ入力の手間を省けるか?」

という、イシュー度の高い問題を見極めて答えを出すことが、価値のある仕事になります。

これが、価値のある仕事に必要な②のアプローチです。

ブラインドタッチがめちゃ早の人と

関数を使ってエクセル入力を短縮・自動化できる人

のどっちが「データ入力」において、価値のある仕事をしてくれるでしょうか?

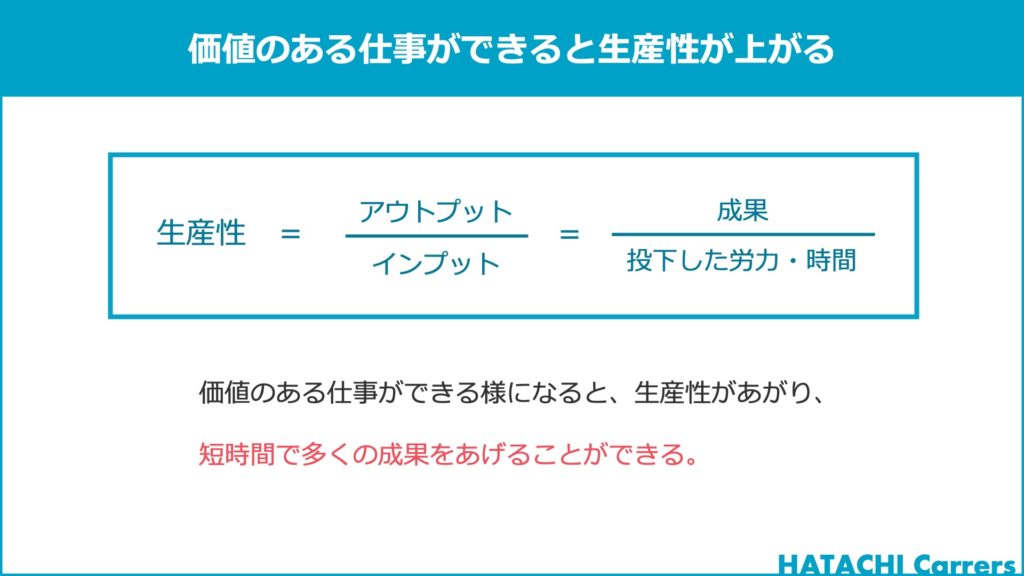

価値のある仕事ができると生産性が上がる

「価値のある仕事」ができると、生産性が上がるんです!

データ入力を短縮・自動化してくれて、それがフォーマットになれば、

今まで1時間かかってた仕事が、10分で終わった!

なんてことにもなります。

つまり、「短時間で多くの成果を出せる人」になることができます。

「イシューからはじめよ」のアプローチとプレゼンの関係性

それでは、イシューからはじめるためには、どのような仕事の進め方をすればいいのでしょうか?

まずは、アプローチの仕方を見ていきましょう!

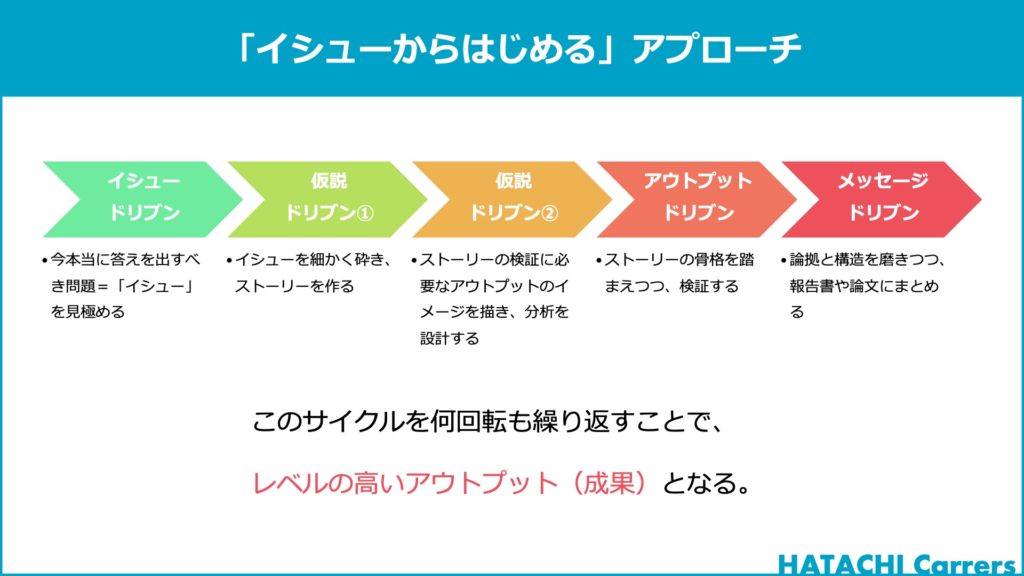

「イシューからはじめる」アプローチ

「イシューからはじめる」アプローチは、この5つのステップからなります。

- イシュードリブン

- 仮説ドリブン①

- 仮説ドリブン②

- アウトプットドリブン

- メッセージドリブン

この過程そのものが、報告書・プレゼンの構成なんです。

この順番でスライドを作っていくと、いいプレゼンが出来上がります。

表面だけでなく「具体的な進め方」についてリアルな視点で書かれているのが、この本が売れてる理由かもしれません。

それぞれの項目の流れを繰り返すことで、「イシュー度」と「解の質」が高まって価値のある仕事ができるようになります!

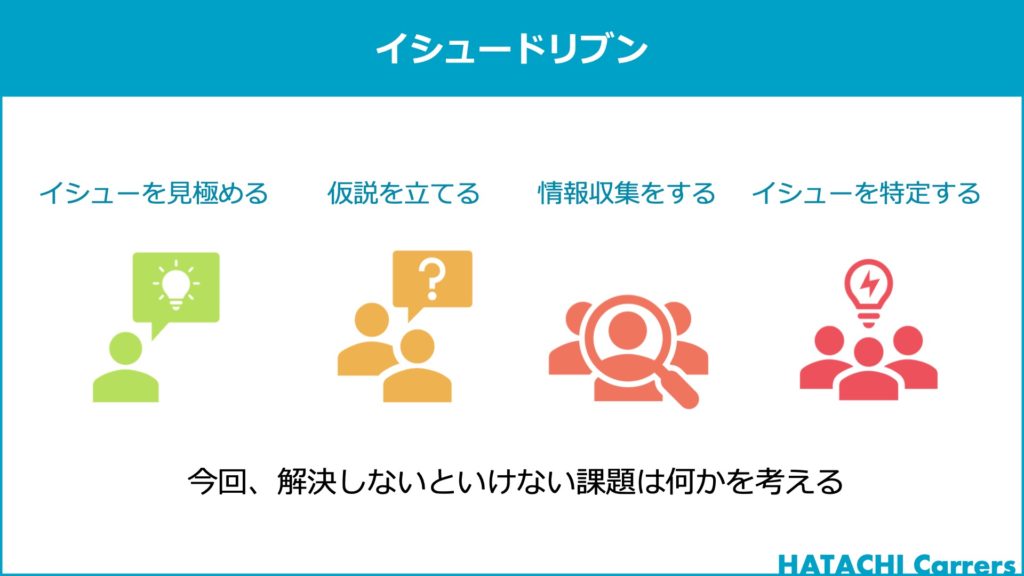

イシュードリブン-問題点の設定-

最初のイシュードリブンでは、問題点を設定します。

カレーが不味い

- 野菜の種類?

- 隠し味?

- 煮込み時間?

問題点の設定には次の4ステップを繰り返して、重要な問題を見つけましょう。

- イシューを見極める

- 仮説を立てる

- 情報収集をする

- イシューを特定する

プレゼンにおいても、大切なのは最初に「何を明らかにするのか(イシューは何か)」を決めることです。

最初にゴールを決めないと、聞いてくれる人が不安になります。

イシューは何か

- 隠し味が隠れていなかった(隠すためにはどうすればいいか)

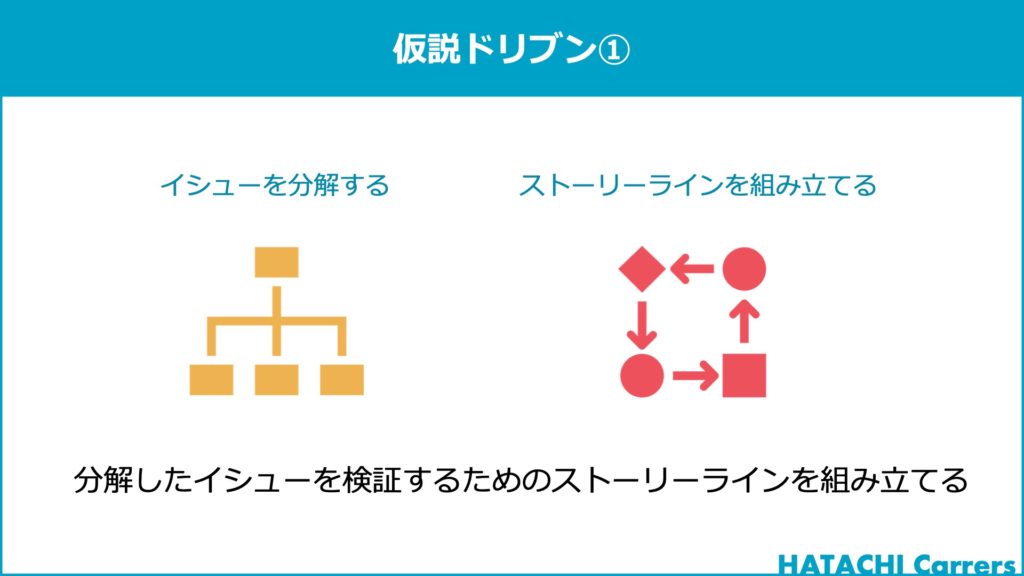

仮説ドリブン①-解決のためのアイデア-

仮説ドリブンでは、設定したイシューを分解して、検証するためのストーリーを組み立てます。

どうやったら、「その問題を解決できるのか」を考える段階です。

プレゼンでいうアイデアの部分ですね。

① イシューを分解する

イシューを分解

隠し味に入れたもの

- はちみつ 大さじ1杯

- コーヒー 小さじ1杯

- チョコレート 2カケ

- りんご 10こ

② 検証のためのストーリーを組み立てる

ストーリー

- 隠れていない隠し味を見つけるには、それぞれ個別で入れて作る

- 隠れてない味が特定できた後は、数を減らしてみて隠れているか検証

- 最後に4つとも入れてみて、美味しいかどうか確かめる

仮説ドリブン②-分析手法の設定-

方向性が定まったら、次に必要な分析や検証方法のイメージをまとめます。

どんな風に測定して、どんな風なグラフにするのか。

そんなストーリーに対する「絵コンテ」を作っていきます。

分析・検証するときに大事なことは、

- 比較すること

比較がないと、相手は判断できません。

「チョコレートを入れて作ったカレーは5点でした」

と言われても、「基準は何??」ってなります。

分析の基本は「比較」を使いましょう。

本書の中では、ビジネスに役立つ数多くの分析表現が紹介されています。

分析・検証のイメージ

- 個別で入れて作ったカレーを10人に食べてもらって、10点満点で点数をつけてもらおう

- 平均点を棒グラフにして、一番低いのが隠れてない隠し味になる

- 量の変化についても10点満点で評価してもらって一番いい割合を出そう

アウトプットドリブン-分析結果-

ここから、仮定した分析・検証方法を実施していきます。

アウトプットドリブンで気をつけたいのが、

仮説が正しいと思って進めないこと

常にフェアな視点で、分析を行うことです。

悪い結果が出ないように、いい結果のものだけを集めるのは一番やってはいけないことです。

多角的に分析して、総合的に判断しましょう。

- りんご10こ入れた場合、平均点が1.5点と他の隠し味の中で最低点になった

- りんごを0.5こ入れた場合、平均点が7点と一番高くなった

メッセージドリブン-考察と結論-

最後に、メッセージドリブンで相手に問題を分析した結果を伝えよう。

大事なのは、「本質をついたシンプルな結論」です。

プレゼンや報告書を受け取った相手が、次のようになることが望ましいです。

- 意味のある課題を扱っていると理解してもらう

- 最終的なメッセージを理解してもらう

- メッセージに納得して、行動に移してもらう

理解と行動を促す、説得力のあるメッセージ作りましょう。

プレゼンのテクニックは、こちらでも紹介しています。

-

-

いいプレゼンに必要な15個のコツ!スライドの作り方や構成について。

続きを見る

結論

- 隠し味が隠れていなかった原因はりんごの量

- りんごは0.5こ入れた時が最も美味しくなる

カレーの浅はかな例より、数100倍深く書かれているのが「イシューからはじめよ」

「イシューからはじめよ」では、

- イシュードリブン

- 仮説ドリブン①

- 仮説ドリブン②

- アウトプットドリブン

- メッセージドリブン

この5つについて、一つ一つ気をつけるべき点や、本質の見極め方が紹介されています。

私のカレーの例えはほんの表層部分であり、本書は深くコクがあり味わい深い本になっています。

ぜひ、一読して生産性の高い仕事をするための思考法を身につけてみてください!

月額980円でビジネス書や雑誌・マンガなど、200万冊以上の本が読み放題!

30日間無料で読み放題を体験することができます。無料体験中に解約した場合、一切お金はかかりません。

解約も3ステップですぐにできます。

あなたも、スマホやタブレットで

「いつでも・どこでも」

本を楽しんでみませんか?

\読むことができる本たち!/

Designed by macrovector / Freepik